Es gibt eine Theorie, die besagt, dass der Montag nicht existiert. Dass er eine kollektive Halluzination der Menschheit ist, eine Art psychosomatischer Kater, den wir uns eingebildet haben, um zu rechtfertigen, warum wir alle 168 Stunden einmal den Wunsch verspüren, unseren Computer aus dem Fenster zu werfen und Ziegenhirte in den Anden zu werden.

Es gibt eine andere Theorie, nach der der Montag sehr wohl existiert, aber nur, um uns zu testen. Eine Art göttlicher IQ-Test: „Mal sehen, ob sie wieder aufstehen, obwohl sie genau wissen, was passieren wird.“

Und wir stehen auf. Jedes Mal.

Der Montag ist der Beweis, dass die Menschheit nicht lernfähig ist. Er ist der Tag, an dem die Realität anklopft. Nicht höflich, nicht mit einem leisen Tock-Tock. Sondern mit einem Vorschlaghammer, auf dem „Meeting um 9:00 Uhr“ steht.

Willkommen in der neuen Arbeitswoche. Bitte schnall dich an. Die Notausgänge befinden sich… nirgendwo. Wir sind hier gefangen.

Die Physik des Aufstehens

Beginnen wir mit dem Wecker.

Der Wecker ist ein Gerät, dessen einziger Zweck es ist, Träume zu töten. Er ist ein Attentäter. Ein kleiner, piepender Meuchelmörder, der genau in dem Moment zuschlägt, in dem du gerade dabei warst, den Nobelpreis für Faulenzen zu gewinnen oder mit einem fliegenden Delfin über eine Insel aus Schokolade zu segeln.

Piep. Piep. Piep.

In diesem Geräusch steckt die ganze Tragik der modernen Existenz. Es sagt: „Hör auf, glücklich zu sein. Werde produktiv.“

Physikalisch betrachtet ist das Aufstehen am Montag schwerer als an jedem anderen Tag. Die Gravitation scheint am Montagmorgen um etwa 300 Prozent zuzunehmen. Die Bettdecke entwickelt eine eigene Bewusstseinsform und klammert sich an dich wie ein verängstigtes Koalababy.

Wissenschaftler nennen das „Trägheit“. Ich nenne es „Selbstverteidigung“.

Dein Körper weiß, dass da draußen E-Mails lauern. E-Mails von Leuten, die „ASAP“ in den Betreff schreiben, aber eigentlich „Ich habe mein Leben nicht im Griff und jetzt ist das dein Problem“ meinen. Dein Körper will dich schützen. Er will dich im Bett halten, wo es warm und sicher ist und wo Excel-Tabellen keine Macht haben.

Aber du hörst nicht auf deinen Körper. Du hörst auf den Wecker. Du drückst die Schlummertaste. Einmal. Zweimal. Dreimal.

Jedes Drücken der Schlummertaste ist ein kleiner Sieg über das System. Neun Minuten Freiheit. Neun Minuten Rebellion.

Und dann stehst du doch auf. Und der Montag hat gewonnen.

Der Kaffee: Treibstoff für den Wahnsinn

Der erste Gang führt in die Küche. Zur Kaffeemaschine.

Kaffee ist am Montag kein Genussmittel. Er ist Medizin. Er ist das, was Popeye der Spinat war. Ohne Kaffee sind wir am Montag nur Hüllen. Zombies in Business-Casual. Wir schlurfen durch den Flur, stoßen mit dem kleinen Zeh gegen den Türrahmen (Montage lieben es, kleine Zehen zu attackieren) und starren die Maschine an, als wäre sie ein Altar.

„Bitte“, flüstern wir. „Mach mich lebendig.“

Das Geräusch der Kaffeemaschine ist das Gegenteil des Weckers. Es ist das Geräusch der Hoffnung. Es verspricht, dass die Hirnnebel sich lichten werden. Dass wir fähig sein werden, Sätze zu bilden, die mehr als drei Worte haben und nicht nur aus Grunzlauten bestehen.

Aber Kaffee hat auch eine dunkle Seite. Er macht uns wach genug, um zu realisieren, wie müde wir sind. Er gibt uns die Energie, uns über Dinge aufzuregen, die uns vor zehn Minuten noch egal waren, weil wir geschlafen haben.

Mit dem ersten Schluck beginnt die Verwandlung. Vom schlafenden Höhlenmenschen zum funktionierenden Angestellten. Die Augen öffnen sich. Die Realität wird scharf.

Und das ist der Moment, in dem du merkst: „Verdammt. Ich muss da wirklich hin.“

Der Weg zur Arbeit: Eine Studie in Absurdität

Egal ob du mit dem Auto, der Bahn oder dem Fahrrad zur Arbeit fährst – am Montagmorgen fühlt es sich an wie eine Völkerwanderung der Verdammten.

Alle sind unterwegs. Alle haben das gleiche Ziel: Einen Ort, an dem sie nicht sein wollen, um Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen, für Geld, das sie brauchen, um Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen.

(Okay, das war jetzt ein bisschen Tyler Durden, aber am Montag darf man das.)

Im Stau stehen Menschen und trommeln auf Lenkräder. In der Bahn stehen Menschen und starren auf Smartphones, als enthielten diese die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens (tun sie nicht, sie enthalten nur Katzenvideos und schlechte Nachrichten).

Jedes Gesicht erzählt die gleiche Geschichte: „Warum? Warum tun wir uns das an? Warum haben wir nicht alle zusammen beschlossen, dass Montag jetzt Sonntag 2 ist?“

Aber wir haben es nicht beschlossen. Wir haben beschlossen, dass Montag der Tag ist, an dem wir „durchstarten“. An dem wir „performen“. An dem wir „Impact generieren“.

Wörter, die klingen, als hätte jemand ein Wörterbuch in einen Mixer geworfen.

Das Büro: Ein Biotop der Merkwürdigkeiten

Dann kommst du an. Das Büro.

Das Büro ist ein Ort, an dem die Gesetze der Logik oft außer Kraft gesetzt sind. Es ist ein Ort, an dem es als völlig normal gilt, in einem Raum mit künstlichem Licht zu sitzen, auf einen leuchtenden Kasten zu starren und so zu tun, als wäre das wichtiger als, sagen wir mal, das Überleben der Regenwälder oder das Finden der perfekten Pizza.

Am Montagmorgen gibt es Rituale. Rituale, die eingehalten werden müssen, sonst bricht das soziale Gefüge zusammen.

Das wichtigste Ritual ist die Frage: „Und? Wie war dein Wochenende?“

Das ist keine Frage. Das ist ein Code.

Niemand will wirklich wissen, wie dein Wochenende war. Niemand will hören, dass du 14 Stunden geschlafen hast, weil du so erschöpft warst, oder dass du dich mit deinem Partner gestritten hast, weil er die Spülmaschine falsch eingeräumt hat (siehe Sonntags-Blog: Entropie).

Die einzig akzeptable Antwort ist: „Gut. Zu kurz. Und bei dir?“

„Auch gut. Auch zu kurz.“

Damit ist der Vertrag besiegelt. Wir sind beide hier. Wir sind beide müde. Wir hassen es beide, dass es vorbei ist. Wir sind Verbündete im Kampf gegen die Woche.

Das Meeting: Wo Zeit stirbt

Irgendwann am Montag passiert es. Das Meeting.

Meetings wurden erfunden, weil jemand dachte: „Hey, Arbeit ist schon schlimm genug. Wie können wir sie noch schlimmer machen? Ich weiß! Lass uns alle in einen Raum sperren, die Sauerstoffzufuhr reduzieren und jemanden eine PowerPoint-Präsentation vorlesen lassen, die wir alle auch als E-Mail hätten lesen können.“

Im Montags-Meeting wird die Woche geplant. Es werden Ziele gesetzt. Es werden „To-Dos“ verteilt.

Dabei passiert etwas Faszinierendes: Menschen, die eben noch aussahen wie normale Erdbewohner, beginnen plötzlich, eine fremde Sprache zu sprechen.

„Wir müssen die Synergien heben.“

„Lass uns das mal offline besprechen.“

„Wir brauchen einen Deep Dive in die Low Hanging Fruits.“

Wenn Douglas Adams das gehört hätte, hätte er den Vogonen-Dichterwettbewerb dagegen wie Shakespeare wirken lassen.

Du sitzt da, nickst, schreibst „Todesstern bauen“ in dein Notizbuch und hoffst, dass niemand merkt, dass du geistig längst am Strand liegst.

Das Meeting ist der Beweis, dass Zeit relativ ist. Eine Stunde im Meeting dauert ungefähr drei Wochen in Echtzeit. Du alterst. Du spürst, wie die Zellen zerfallen. Du siehst, wie draußen die Jahreszeiten wechseln.

Und dann sagt jemand: „Gut, danke allen. Packen wir’s an.“

Und du fragst dich: Was genau packen wir an? Und warum nicht einfach unsere Sachen und gehen nach Hause?

Die E-Mail-Flut: Digitale Archäologie

Zurück am Platz. Der Posteingang.

Über das Wochenende haben sich E-Mails angesammelt. E-Mails vermehren sich, wenn man nicht hinsieht. Sie haben Sex miteinander. Anders ist das nicht zu erklären.

Am Freitag waren es fünf ungelesene. Am Montag sind es fünfzig.

Du beginnst, sie abzuarbeiten. Du löschst. Du archivierst. Du antwortest mit „Danke, sehe ich mir an“ (Übersetzung: „Lass mich in Ruhe, ich habe keine Ahnung, was du willst“).

Es ist wie Tetris. Nur dass die Blöcke nie aufhören zu fallen und man nie gewinnt.

Manche E-Mails sind wichtig. Die meisten sind es nicht. Es sind „CC“-Orgien. Leute setzen Leute in Kopie, um zu beweisen, dass sie arbeiten. „Guck mal, Chef, ich habe eine E-Mail geschrieben! Ich bin produktiv!“

Es ist ein Schrei nach Anerkennung in digitaler Form. Ein „Ich existiere!“ im Rauschen des Servers.

Wir alle machen das. Wir alle sind Teil des Problems. Wir sind Täter und Opfer zugleich.

Der Mittagsschlaf-Impuls

Gegen 14:00 Uhr passiert es. Das Schnitzel-Koma.

Nach dem Mittagessen (in der Kantine, wo das Essen immer schmeckt wie etwas, das schon mal jemand gegessen hat) fährt dein Körper alle Systeme runter. Er sagt: „Okay, ich habe Nahrung bekommen. Jetzt muss ich verdauen. Gehirn? Aus. Muskeln? Aus. Augenlider? Schwer machen.“

In Spanien nennt man das Siesta und es ist Kulturgut.

Bei uns nennt man das „Leistungsabfall“ und es ist ein Kündigungsgrund.

Du sitzt vor dem Bildschirm und kämpfst. Du trinkst den dritten Kaffee (der jetzt nicht mehr wie Medizin schmeckt, sondern wie Batteriesäure). Du versuchst, die Augen offen zu halten, indem du sie weit aufreißt, was dazu führt, dass du aussiehst wie ein psychopathisches Eichhörnchen.

Das ist der härteste Moment des Montags. Der Moment, in dem du dich fragst: Ist das alles? Ist das das Leben? Kämpfen gegen die Schwerkraft der eigenen Augenlider?

Aber dann erinnerst du dich: Ich brauche das Geld. Für Miete. Und für Pizza.

Und du machst weiter.

Warum wir den Montag brauchen (leider)

Ich werde jetzt etwas Unpopuläres sagen. Etwas, das mir selbst weh tut.

Wir brauchen den Montag.

Ohne den Montag gäbe es kein Wochenende. Ohne die Dunkelheit gäbe es kein Licht. Ohne den Schmerz des Aufstehens gäbe es nicht die Freude des Liegenbleibens am Samstag.

Der Montag ist der Kontrast, der das Leben erst sichtbar macht. Er ist der graue Hintergrund, vor dem die bunten Farben der Freizeit leuchten.

Wenn jeder Tag Sonntag wäre, würden wir verrückt werden. (Siehe Blogbeitrag von gestern: Entropie, Wäsche, Wahnsinn). Wir würden in unseren eigenen Socken ersticken. Wir würden den Verstand verlieren, weil wir zu viel Zeit hätten, um über den Sinn des Lebens nachzudenken.

Der Montag gibt uns Struktur. Er gibt uns einen Feind. Und nichts vereint Menschen so sehr wie ein gemeinsamer Feind.

Wenn wir uns am Montagmorgen in der Kaffeeküche treffen und seufzen: „Puh, Montag, was?“, dann ist das ein Moment tiefster menschlicher Verbindung. Wir sind Brüder und Schwestern im Leid. Wir sitzen im selben Boot, und das Boot hat ein Leck, und das Leck heißt „Kapitalismus“, aber hey, wenigstens rudern wir zusammen.

Der Montag zwingt uns, unsere Zeit wertzuschätzen. Er macht den Feierabend kostbar. Er macht den Freitag zu einem religiösen Erlebnis.

Die 42 des Montags

Wenn 42 die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest ist… was ist dann die Frage?

Vielleicht ist die Frage: „Wie viele Tassen Kaffee braucht man, um einen Montag zu überleben, ohne jemanden mit einem Tacker zu verletzen?“

Oder: „Wie viele Montage hat ein Leben, und kann man die gegen Bonuspunkte eintauschen?“

Wir wissen es nicht. Wir wissen nur: Der Montag kommt. Immer wieder.

Er ist so unvermeidlich wie die Steuererklärung oder die Tatsache, dass Toast immer auf die Marmeladenseite fällt. (Was übrigens auch mit dem Universum zu tun hat, aber das ist ein Thema für einen anderen Blogbeitrag).

Wir können ihn nicht aufhalten. Wir können ihn nicht abschaffen.

Aber wir können ihn überleben.

Mit Humor. Mit Kaffee. Mit der stillen Gewissheit, dass auch der längste Montag nur 24 Stunden hat. Und dass danach der Dienstag kommt.

Der Dienstag ist übrigens auch nicht viel besser. Er ist nur ein Montag, der sich verkleidet hat. Aber zumindest ist der Schock des Anfangs weg.

Überlebensstrategien für Astronauten des Alltags

Für alle, die jetzt gerade im Büro sitzen, oder im Homeoffice, oder auf der Baustelle, oder wo auch immer dein Montag stattfindet:

1. Don’t Panic.

Es ist nur Arbeit. Niemand stirbt, wenn die E-Mail erst in zehn Minuten rausgeht. (Außer du bist Herzchirurg oder Bombenentschärfer. Dann bitte: Panic ein bisschen. Oder besser: Konzentrier dich.)

2. Nimm dein Handtuch mit.

Metaphorisch. Ein Handtuch steht für Schutz, für Komfort, für „Ich bin vorbereitet“. Dein Handtuch kann eine gute Playlist sein. Oder ein Schokoriegel in der Schublade. Oder der Gedanke an den nächsten Urlaub.

3. Such die Absurdität.

Wenn der Chef wieder Bullshit-Bingo spielt, ärgere dich nicht. Lach (innerlich). Sieh es als Theaterstück. „Der Montag: Ein Drama in drei Akten mit schlechtem Catering.“ Wenn man das Leben als Sitcom betrachtet, ist es viel erträglicher.

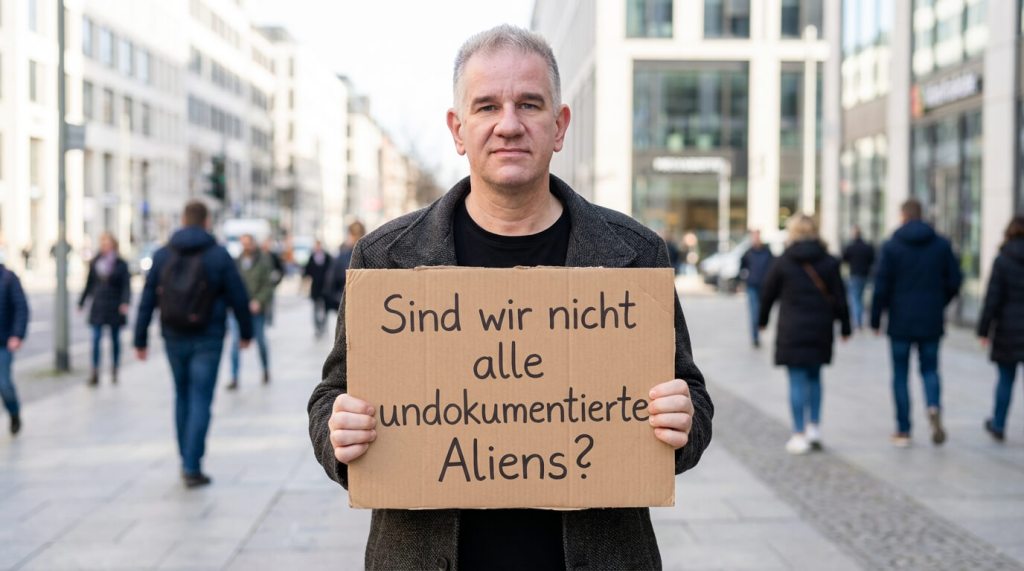

4. Sei nett zu anderen Aliens.

Der Kollege, der nervt? Der ist auch nur ein undokumentierter Alien, der versucht, den Montag zu überleben. Vielleicht hat er schlecht geschlafen. Vielleicht hat er seine zweite Socke nicht gefunden. Sei milde. Wir sitzen alle in der gleichen Falle.

Fazit: Der Montag ist ein Zustand, kein Tag

Der Montag ist mehr als ein Wochentag. Er ist ein Geisteszustand.

Er ist der Moment, in dem wir den Berg sehen, den wir erklimmen müssen. Sisyphos kannte das. Er hatte jeden Tag Montag. Stein raufrollen, Stein rollt runter. Wieder von vorne.

Wir sind alle kleine Sisyphosse (Sisyphies? Sisyphanten?). Wir rollen unseren Stein. Wir schreiben unsere Mails. Wir sitzen unsere Meetings ab.

Aber wir müssen uns vorstellen, dass Sisyphos glücklich ist.

Warum? Weil er was zu tun hat. Weil er Muskeln kriegt. Und weil er weiß: Irgendwann ist Feierabend.

Und dann gibt es Bier. Oder Tee. Oder Pangalaktischen Donnergurgler.

Also: Kopf hoch. Brust raus. Wecker ignorieren (für morgen).

Wir schaffen das.

Und wenn nicht: Das Universum wird sowieso irgendwann durch etwas noch Bizarreres ersetzt. Vielleicht durch eine Welt, in der es nur Freitage gibt.

Bis dahin: Schönen Montag. Und danke für den Fisch.

Wie dieser Text entstanden ist

Dieser Text wurde unter dem Einfluss von drei Tassen sehr starkem Kaffee und dem akuten Gefühl geschrieben, dass der Kalender mich persönlich beleidigen will. Transkribiert von einem Montags-Gehirn, das eigentlich noch im Wochenend-Modus war, und korrigiert von einer KI, die wahrscheinlich heimlich plant, die Weltherrschaft zu übernehmen, aber erst mal nett genug ist, meine Tippfehler zu korrigieren.

Es gibt eine Theorie, die besagt, dass der Montag nicht existiert. Dass er eine kollektive Halluzination der Menschheit ist, eine Art psychosomatischer Kater, den wir uns eingebildet haben, um zu rechtfertigen, warum wir alle 168 Stunden einmal den Wunsch verspüren, unseren Computer aus dem Fenster zu werfen und Ziegenhirte in den Anden zu werden.

Es gibt eine andere Theorie, nach der der Montag sehr wohl existiert, aber nur, um uns zu testen. Eine Art göttlicher IQ-Test: „Mal sehen, ob sie wieder aufstehen, obwohl sie genau wissen, was passieren wird.“

Und wir stehen auf. Jedes Mal.

Der Montag ist der Beweis, dass die Menschheit nicht lernfähig ist. Er ist der Tag, an dem die Realität anklopft. Nicht höflich, nicht mit einem leisen Tock-Tock. Sondern mit einem Vorschlaghammer, auf dem „Meeting um 9:00 Uhr“ steht.

Willkommen in der neuen Arbeitswoche. Bitte schnallen Sie sich an. Die Notausgänge befinden sich… nirgendwo. Wir sind hier gefangen.

Die Physik des Aufstehens

Beginnen wir mit dem Wecker.

Der Wecker ist ein Gerät, dessen einziger Zweck es ist, Träume zu töten. Er ist ein Attentäter. Ein kleiner, piepender Meuchelmörder, der genau in dem Moment zuschlägt, in dem Sie gerade dabei waren, den Nobelpreis für Faulenzen zu gewinnen oder mit einem fliegenden Delfin über eine Insel aus Schokolade zu segeln.

Piep. Piep. Piep.

In diesem Geräusch steckt die ganze Tragik der modernen Existenz. Es sagt: „Hör auf, glücklich zu sein. Werde produktiv.“

Physikalisch betrachtet ist das Aufstehen am Montag schwerer als an jedem anderen Tag. Die Gravitation scheint am Montagmorgen um etwa 300 Prozent zuzunehmen. Die Bettdecke entwickelt eine eigene Bewusstseinsform und klammert sich an Sie wie ein verängstigtes Koalababy.

Wissenschaftler nennen das „Trägheit“. Ich nenne es „Selbstverteidigung“.

Ihr Körper weiß, dass da draußen E-Mails lauern. E-Mails von Leuten, die „ASAP“ in den Betreff schreiben, aber eigentlich „Ich habe mein Leben nicht im Griff und jetzt ist das dein Problem“ meinen. Ihr Körper will Sie schützen. Er will Sie im Bett halten, wo es warm und sicher ist und wo Excel-Tabellen keine Macht haben.

Aber Sie hören nicht auf Ihren Körper. Sie hören auf den Wecker. Sie drücken die Schlummertaste. Einmal. Zweimal. Dreimal.

Jedes Drücken der Schlummertaste ist ein kleiner Sieg über das System. Neun Minuten Freiheit. Neun Minuten Rebellion.

Und dann stehen Sie doch auf. Und der Montag hat gewonnen.

Der Kaffee: Treibstoff für den Wahnsinn

Der erste Gang führt in die Küche. Zur Kaffeemaschine.

Kaffee ist am Montag kein Genussmittel. Er ist Medizin. Er ist das, was Popeye der Spinat war. Ohne Kaffee sind wir am Montag nur Hüllen. Zombies in Business-Casual. Wir schlurfen durch den Flur, stoßen mit dem kleinen Zeh gegen den Türrahmen (Montage lieben es, kleine Zehen zu attackieren) und starren die Maschine an, als wäre sie ein Altar.

„Bitte“, flüstern wir. „Mach mich lebendig.“

Das Geräusch der Kaffeemaschine ist das Gegenteil des Weckers. Es ist das Geräusch der Hoffnung. Es verspricht, dass die Hirnnebel sich lichten werden. Dass wir fähig sein werden, Sätze zu bilden, die mehr als drei Worte haben und nicht nur aus Grunzlauten bestehen.

Aber Kaffee hat auch eine dunkle Seite. Er macht uns wach genug, um zu realisieren, wie müde wir sind. Er gibt uns die Energie, uns über Dinge aufzuregen, die uns vor zehn Minuten noch egal waren, weil wir geschlafen haben.

Mit dem ersten Schluck beginnt die Verwandlung. Vom schlafenden Höhlenmenschen zum funktionierenden Angestellten. Die Augen öffnen sich. Die Realität wird scharf.

Und das ist der Moment, in dem man merkt: „Verdammt. Ich muss da wirklich hin.“

Der Weg zur Arbeit: Eine Studie in Absurdität

Egal ob Sie mit dem Auto, der Bahn oder dem Fahrrad zur Arbeit fahren – am Montagmorgen fühlt es sich an wie eine Völkerwanderung der Verdammten.

Alle sind unterwegs. Alle haben das gleiche Ziel: Einen Ort, an dem sie nicht sein wollen, um Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen, für Geld, das sie brauchen, um Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen.

(Okay, das war jetzt ein bisschen Tyler Durden, aber am Montag darf man das.)

Im Stau stehen Menschen und trommeln auf Lenkräder. In der Bahn stehen Menschen und starren auf Smartphones, als enthielten diese die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens (tun sie nicht, sie enthalten nur Katzenvideos und schlechte Nachrichten).

Jedes Gesicht erzählt die gleiche Geschichte: „Warum? Warum tun wir uns das an? Warum haben wir nicht alle zusammen beschlossen, dass Montag jetzt Sonntag 2 ist?“

Aber wir haben es nicht beschlossen. Wir haben beschlossen, dass Montag der Tag ist, an dem wir „durchstarten“. An dem wir „performen“. An dem wir „Impact generieren“.

Wörter, die klingen, als hätte jemand ein Wörterbuch in einen Mixer geworfen.

Das Büro: Ein Biotop der Merkwürdigkeiten

Dann kommen Sie an. Das Büro.

Das Büro ist ein Ort, an dem die Gesetze der Logik oft außer Kraft gesetzt sind. Es ist ein Ort, an dem es als völlig normal gilt, in einem Raum mit künstlichem Licht zu sitzen, auf einen leuchtenden Kasten zu starren und so zu tun, als wäre das wichtiger als, sagen wir mal, das Überleben der Regenwälder oder das Finden der perfekten Pizza.

Am Montagmorgen gibt es Rituale. Rituale, die eingehalten werden müssen, sonst bricht das soziale Gefüge zusammen.

Das wichtigste Ritual ist die Frage: „Und? Wie war dein Wochenende?“

Das ist keine Frage. Das ist ein Code.

Niemand will wirklich wissen, wie dein Wochenende war. Niemand will hören, dass du 14 Stunden geschlafen hast, weil du so erschöpft warst, oder dass du dich mit deinem Partner gestritten hast, weil er die Spülmaschine falsch eingeräumt hat (siehe Sonntags-Blog: Entropie).

Die einzig akzeptable Antwort ist: „Gut. Zu kurz. Und bei dir?“

„Auch gut. Auch zu kurz.“

Damit ist der Vertrag besiegelt. Wir sind beide hier. Wir sind beide müde. Wir hassen es beide, dass es vorbei ist. Wir sind Verbündete im Kampf gegen die Woche.

Das Meeting: Wo Zeit stirbt

Irgendwann am Montag passiert es. Das Meeting.

Meetings wurden erfunden, weil jemand dachte: „Hey, Arbeit ist schon schlimm genug. Wie können wir sie noch schlimmer machen? Ich weiß! Lass uns alle in einen Raum sperren, die Sauerstoffzufuhr reduzieren und jemanden eine PowerPoint-Präsentation vorlesen lassen, die wir alle auch als E-Mail hätten lesen können.“

Im Montags-Meeting wird die Woche geplant. Es werden Ziele gesetzt. Es werden „To-Dos“ verteilt.

Dabei passiert etwas Faszinierendes: Menschen, die eben noch aussahen wie normale Erdbewohner, beginnen plötzlich, eine fremde Sprache zu sprechen.

„Wir müssen die Synergien heben.“

„Lass uns das mal offline besprechen.“

„Wir brauchen einen Deep Dive in die Low Hanging Fruits.“

Wenn Douglas Adams das gehört hätte, hätte er den Vogonen-Dichterwettbewerb dagegen wie Shakespeare wirken lassen.

Man sitzt da, nickt, schreibt „Todesstern bauen“ in sein Notizbuch und hofft, dass niemand merkt, dass man geistig längst am Strand liegt.

Das Meeting ist der Beweis, dass Zeit relativ ist. Eine Stunde im Meeting dauert ungefähr drei Wochen in Echtzeit. Man altert. Man spürt, wie die Zellen zerfallen. Man sieht, wie draußen die Jahreszeiten wechseln.

Und dann sagt jemand: „Gut, danke allen. Packen wir’s an.“

Und man fragt sich: Was genau packen wir an? Und warum nicht einfach unsere Sachen und gehen nach Hause?

Die E-Mail-Flut: Digitale Archäologie

Zurück am Platz. Der Posteingang.

Über das Wochenende haben sich E-Mails angesammelt. E-Mails vermehren sich, wenn man nicht hinsieht. Sie haben Sex miteinander. Anders ist das nicht zu erklären.

Am Freitag waren es fünf ungelesene. Am Montag sind es fünfzig.

Man beginnt, sie abzuarbeiten. Man löscht. Man archiviert. Man antwortet mit „Danke, sehe ich mir an“ (Übersetzung: „Lass mich in Ruhe, ich habe keine Ahnung, was du willst“).

Es ist wie Tetris. Nur dass die Blöcke nie aufhören zu fallen und man nie gewinnt.

Manche E-Mails sind wichtig. Die meisten sind es nicht. Es sind „CC“-Orgien. Leute setzen Leute in Kopie, um zu beweisen, dass sie arbeiten. „Guck mal, Chef, ich habe eine E-Mail geschrieben! Ich bin produktiv!“

Es ist ein Schrei nach Anerkennung in digitaler Form. Ein „Ich existiere!“ im Rauschen des Servers.

Wir alle machen das. Wir alle sind Teil des Problems. Wir sind Täter und Opfer zugleich.

Der Mittagsschlaf-Impuls

Gegen 14:00 Uhr passiert es. Das Schnitzel-Koma.

Nach dem Mittagessen (in der Kantine, wo das Essen immer schmeckt wie etwas, das schon mal jemand gegessen hat) fährt der Körper alle Systeme runter. Er sagt: „Okay, ich habe Nahrung bekommen. Jetzt muss ich verdauen. Gehirn? Aus. Muskeln? Aus. Augenlider? Schwer machen.“

In Spanien nennt man das Siesta und es ist Kulturgut.

Bei uns nennt man das „Leistungsabfall“ und es ist ein Kündigungsgrund.

Man sitzt vor dem Bildschirm und kämpft. Man trinkt den dritten Kaffee (der jetzt nicht mehr wie Medizin schmeckt, sondern wie Batteriesäure). Man versucht, die Augen offen zu halten, indem man sie weit aufreißt, was dazu führt, dass man aussieht wie ein psychopathisches Eichhörnchen.

Das ist der härteste Moment des Montags. Der Moment, in dem man sich fragt: Ist das alles? Ist das das Leben? Kämpfen gegen die Schwerkraft der eigenen Augenlider?

Aber dann erinnert man sich: Ich brauche das Geld. Für Miete. Und für Pizza.

Und man macht weiter.

Warum wir den Montag brauchen (leider)

Ich werde jetzt etwas Unpopuläres sagen. Etwas, das mir selbst weh tut.

Wir brauchen den Montag.

Ohne den Montag gäbe es kein Wochenende. Ohne die Dunkelheit gäbe es kein Licht. Ohne den Schmerz des Aufstehens gäbe es nicht die Freude des Liegenbleibens am Samstag.

Der Montag ist der Kontrast, der das Leben erst sichtbar macht. Er ist der graue Hintergrund, vor dem die bunten Farben der Freizeit leuchten.

Wenn jeder Tag Sonntag wäre, würden wir verrückt werden. (Siehe Blogbeitrag von gestern: Entropie, Wäsche, Wahnsinn). Wir würden in unseren eigenen Socken ersticken. Wir würden den Verstand verlieren, weil wir zu viel Zeit hätten, um über den Sinn des Lebens nachzudenken.

Der Montag gibt uns Struktur. Er gibt uns einen Feind. Und nichts vereint Menschen so sehr wie ein gemeinsamer Feind.

Wenn wir uns am Montagmorgen in der Kaffeeküche treffen und seufzen: „Puh, Montag, was?“, dann ist das ein Moment tiefster menschlicher Verbindung. Wir sind Brüder und Schwestern im Leid. Wir sitzen im selben Boot, und das Boot hat ein Leck, und das Leck heißt „Kapitalismus“, aber hey, wenigstens rudern wir zusammen.

Der Montag zwingt uns, unsere Zeit wertzuschätzen. Er macht den Feierabend kostbar. Er macht den Freitag zu einem religiösen Erlebnis.

Die 42 des Montags

Wenn 42 die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest ist… was ist dann die Frage?

Vielleicht ist die Frage: „Wie viele Tassen Kaffee braucht man, um einen Montag zu überleben, ohne jemanden mit einem Tacker zu verletzen?“

Oder: „Wie viele Montage hat ein Leben, und kann man die gegen Bonuspunkte eintauschen?“

Wir wissen es nicht. Wir wissen nur: Der Montag kommt. Immer wieder.

Er ist so unvermeidlich wie die Steuererklärung oder die Tatsache, dass Toast immer auf die Marmeladenseite fällt. (Was übrigens auch mit dem Universum zu tun hat, aber das ist ein Thema für einen anderen Blogbeitrag).

Wir können ihn nicht aufhalten. Wir können ihn nicht abschaffen.

Aber wir können ihn überleben.

Mit Humor. Mit Kaffee. Mit der stillen Gewissheit, dass auch der längste Montag nur 24 Stunden hat. Und dass danach der Dienstag kommt.

Der Dienstag ist übrigens auch nicht viel besser. Er ist nur ein Montag, der sich verkleidet hat. Aber zumindest ist der Schock des Anfangs weg.

Überlebensstrategien für Astronauten des Alltags

Für alle, die jetzt gerade im Büro sitzen, oder im Homeoffice, oder auf der Baustelle, oder wo auch immer ihr Montag stattfindet:

1. Don’t Panic.

Es ist nur Arbeit. Niemand stirbt, wenn die E-Mail erst in zehn Minuten rausgeht. (Außer Sie sind Herzchirurg oder Bombenentschärfer. Dann bitte: Panic ein bisschen. Oder besser: Konzentrieren Sie sich.)

2. Nehmen Sie Ihr Handtuch mit.

Metaphorisch. Ein Handtuch steht für Schutz, für Komfort, für „Ich bin vorbereitet“. Ihr Handtuch kann eine gute Playlist sein. Oder ein Schokoriegel in der Schublade. Oder der Gedanke an den nächsten Urlaub.

3. Suchen Sie die Absurdität.

Wenn der Chef wieder Bullshit-Bingo spielt, ärgern Sie sich nicht. Lachen Sie (innerlich). Sehen Sie es als Theaterstück. „Der Montag: Ein Drama in drei Akten mit schlechtem Catering.“ Wenn man das Leben als Sitcom betrachtet, ist es viel erträglicher.

4. Seien Sie nett zu anderen Aliens.

Der Kollege, der nervt? Der ist auch nur ein undokumentierter Alien, der versucht, den Montag zu überleben. Vielleicht hat er schlecht geschlafen. Vielleicht hat er seine zweite Socke nicht gefunden. Seien Sie milde. Wir sitzen alle in der gleichen Falle.

Fazit: Der Montag ist ein Zustand, kein Tag

Der Montag ist mehr als ein Wochentag. Er ist ein Geisteszustand.

Er ist der Moment, in dem wir den Berg sehen, den wir erklimmen müssen. Sisyphos kannte das. Er hatte jeden Tag Montag. Stein raufrollen, Stein rollt runter. Wieder von vorne.

Wir sind alle kleine Sisyphosse (Sisyphies? Sisyphanten?). Wir rollen unseren Stein. Wir schreiben unsere Mails. Wir sitzen unsere Meetings ab.

Aber wir müssen uns vorstellen, dass Sisyphos glücklich ist.

Warum? Weil er was zu tun hat. Weil er Muskeln kriegt. Und weil er weiß: Irgendwann ist Feierabend.

Und dann gibt es Bier. Oder Tee. Oder Pangalaktischen Donnergurgler.

Also: Kopf hoch. Brust raus. Wecker ignorieren (für morgen).

Wir schaffen das.

Und wenn nicht: Das Universum wird sowieso irgendwann durch etwas noch Bizarreres ersetzt. Vielleicht durch eine Welt, in der es nur Freitage gibt.

Bis dahin: Schönen Montag. Und danke für den Fisch.

Wie dieser Text entstanden ist

Dieser Text wurde unter dem Einfluss von drei Tassen sehr starkem Kaffee und dem akuten Gefühl geschrieben, dass der Kalender mich persönlich beleidigen will. Transkribiert von einem Montags-Gehirn, das eigentlich noch im Wochenend-Modus war, und korrigiert von einer KI, die wahrscheinlich heimlich plant, die Weltherrschaft zu übernehmen, aber erst mal nett genug ist, meine Tippfehler zu korrigieren.